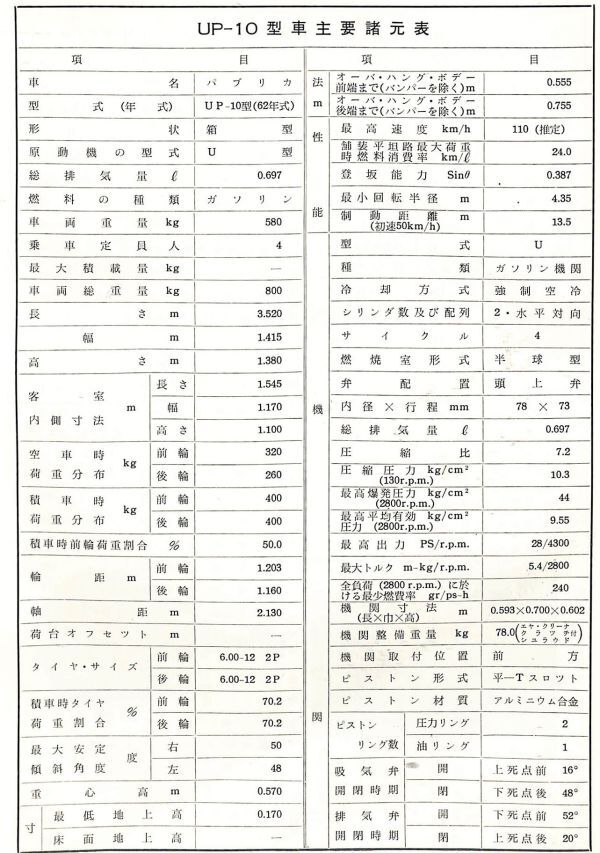

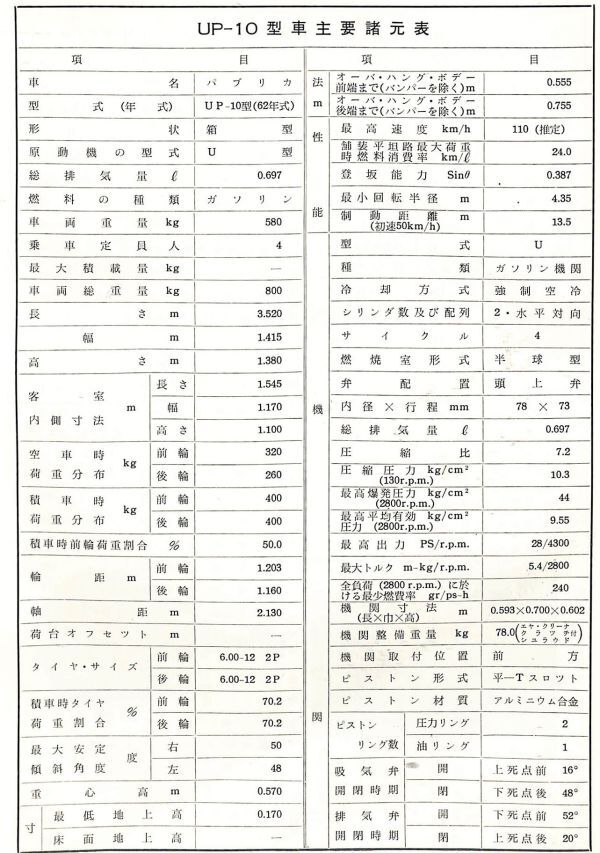

#2727/PUBLICAパプリカ.(UP10.)国民車構想にトヨタが応じた傑作車!/トヨタ.解説書.配線図付/1962年版/送料無料配送追跡可能

Seller: furuteya

| Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Seller |

|---|---|

| Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | Yes |

| Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | Yes |

| Auction ID: | 1180804792 |

| Original Japanese name: | #2727/PUBLICAパプリカ.(UP10.)国民車構想にトヨタが応じた傑作車!/トヨタ.解説書.配線図付/1962年版/送料無料配送追跡可能 |

Item Description

Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.

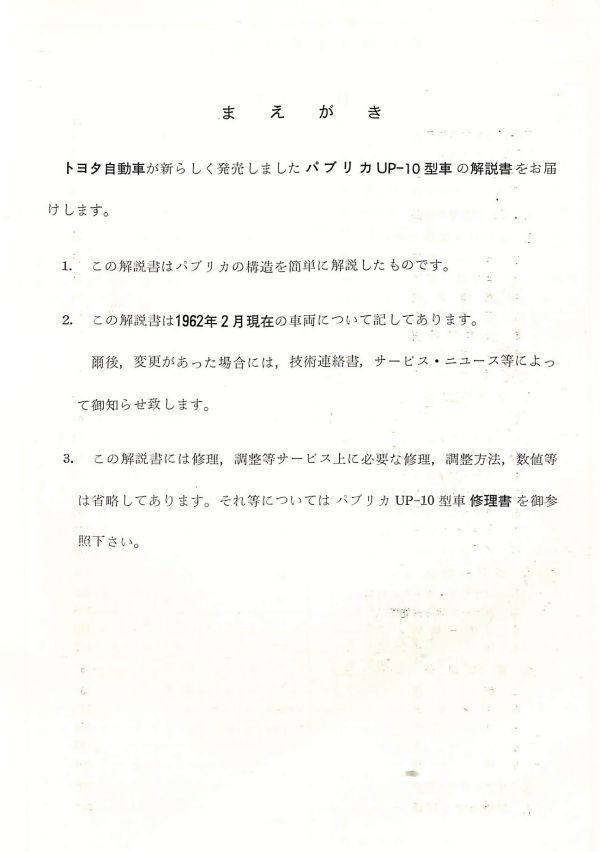

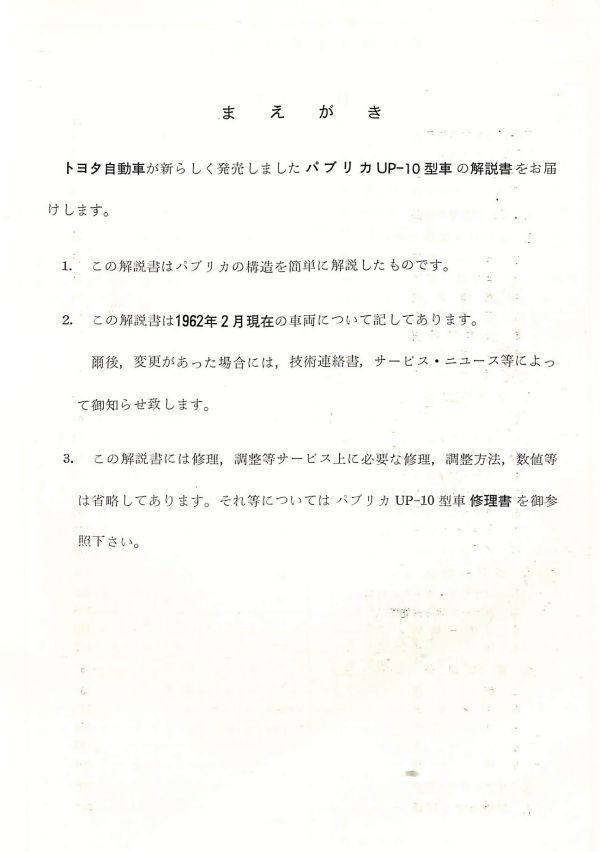

新しいページ 1フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より一部引用

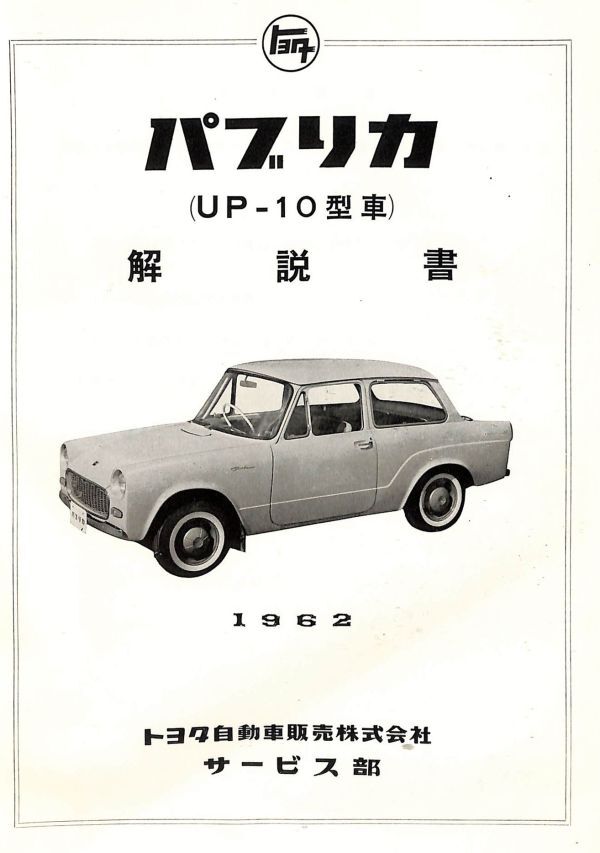

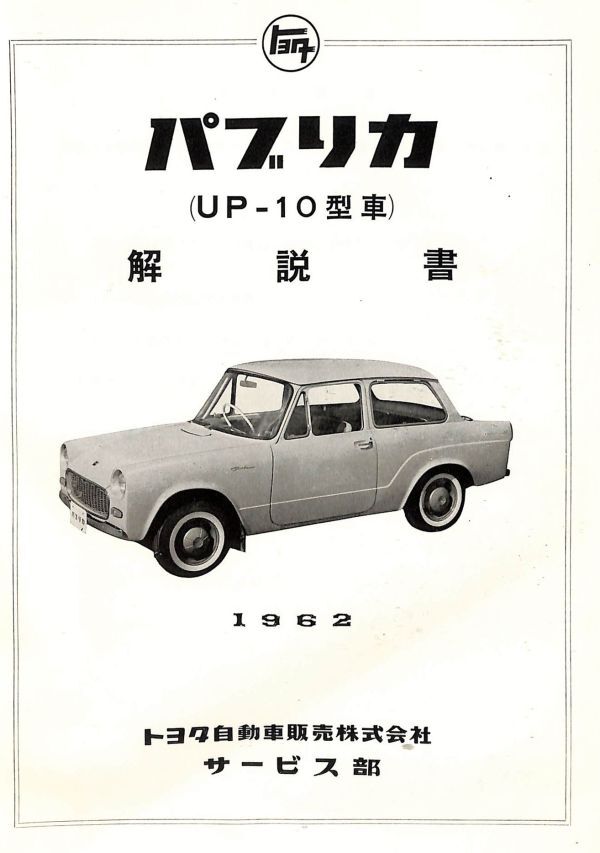

パブリカ(Publica)は、トヨタ自動車(旧・トヨタ自動車工業)が1961年から1988年まで生産・(旧・トヨタ自動車販売)販売した小型乗用車、および小型貨物自動車である。

概要

1950年代の国民車構想の影響を受けて開発されたトヨタ初の大衆車で、長年にわたって同社の生産、販売する最小クラスの車種として位置づけられた。後のスターレット→ヴィッツ→ヤリスへとつながる、トヨタにおけるエントリー系コンパクトカーの源流である。

日本製の大衆車として初の水平対向エンジン搭載車であり、この水平対向エンジンはのちにミニエースやスポーツ800への搭載を経て、晩年にはトヨタ・ライトバス→初代コースター用の車載用クーラー専用サブエンジンとして受け継がれた。

モータースポーツ界でも活躍しており、1963年の第1回日本グランプリでクラス優勝を飾っている。

開発の経緯

国民車構想

パブリカの商品企画は、1954年5月に当時の技術担当専務であった豊田英二から500 - 600 cc級の前輪駆動大衆車の開発提案が出されたことに始まった。当時タクシー用に用いられていた小型車よりも1クラス下の、オーナードライバー向けの大衆車を構想したコンセプトである。それまでのトヨタにおける最小クラスである1,000cc級の乗用車(トヨタでは当時1,500cc車への切り替えで生産が途絶えていたが、1957年に初代トヨペット・コロナが再発売されている)よりもさらに小型の自動車は、当時のヨーロッパでは多数出現しており、トヨタをはじめとした日本のメーカーを刺激する存在であった。初代クラウンの開発が完了した直後の1955年4月から、小型トラック部門の主査であった薮田東三を主査としたチームで開発が着手された。

その直後、1955年5月18日に当時の通商産業省(現・経済産業省)が「国民車育成要綱案(国民車構想)」を計画しているという報道が一部の新聞で掲載[- 4]された。この構想では、一定の要件を満たす自動車の開発に成功すれば、国がその製造と販売を支援するというものであった。要件は以下の通りである。

最高速度100 km/h以上であること。

乗車定員4名、または2名と100 kg以上の貨物が積めること。

60 km/hで平坦な道路を走行中の燃費が、30 km/L以上であること。

大がかりな修理をしなくても、10万 km以上走れること。

月産2,000台の場合、最終販売価格は1台25万円以下であること。

性能と価格から勘案されるエンジンの排気量は350 - 500 cc、車重は400 kg以下。

大学教授などの助言も受けて自動車好きの若手官僚が立案した企画であったが、当時の主要自動車メーカー側も検討はしたものの、同年9月には日本自動車工業会(自工会)の統一見解で不可能とする回答が出された。技術的に高度な要求であるが、仮に技術面をクリアしてもコストの制約があまりにも厳しく、価格が40万円超になってしまうと見積もられた。

それでもこの企画に刺激されて、いくつかのメーカーで小型車開発が着手されることになった。トヨタは期せずして、国民車構想のタイミングに合わせた形での新型車開発を進めることになった。

試作過程の路線変更

当初の計画では豊田の意向により、シトロエン・2CVに倣った空冷2気筒エンジンと前輪駆動(FF)方式を採用する予定であった。フロントサスペンションはウィッシュボーン独立式としたが、これにはドライブシャフトの取り回しを考慮して、イギリス車の戦後型モーリス・マイナーに倣った縦置きトーションバー・スプリングを採用した。

しかし、超小型車の登場によって小型タクシーが増加し、料金水準が低下することを危惧したタクシー業界からこの車の開発に横槍が入った。タクシー業界がトヨタ乗用車の最大のユーザーであった当時、その意向は無視できず、とりあえず恰好が仕上げられた前輪駆動試作車「1A1型」を1956年(昭和31年)9月に公開した。これには「タクシー用としては小さすぎ、あくまでオーナーカーとしての販路を求めた車」であることを釈明する意図があり、スタイルも当時としては乗用車らしからぬ、後年の2ボックススタイルに近いものであった。

1957年(昭和32年)以降、試作車が複数制作されテストドライブも繰り返されたが、当時の日本における技術的限界から、前輪駆動の駆動系には耐久性の乏しさと上り急勾配でのトラクション不足といったトラブルが続出し、開発は難航した。このため、1959年(昭和34年)2月に主査に任命された長谷川龍雄のもとで同年5月、新大衆車の駆動システムについて、オープン・プロペラシャフトを介したホチキスドライブ型の後輪駆動(FR)方式という平凡なレイアウトへの変更が断行された。トヨタと長谷川自身にとって過去に経験のない前輪駆動車の開発は、与えられた2年という開発期間では不可能との判断であった。反面、固定軸の後輪駆動なら設計自体は容易であり、駆動方式の変更による重量増の問題は、他の部分の軽量化で補う方針が採られた。

また当時「500 cc車には税制上の特典を設ける予定」という官公庁側からの不確かな触れ込みがあり、当初計画を描いた豊田も500 cc - 600 ccを主張していたものの、長谷川はすでに高速道路の建設が開始されている高速化時代にあって、500 ccでは非力で対応できないと判断し、やや大型の700 cc級エンジンを搭載することとした。開発にあたっては100 km/hでの連続走行が可能であることも考慮されていた。500 cc車の優遇税制は結局実現せず、長谷川による排気量増大は実用上的確な判断となった。

重量軽減とともに製造原価を念頭に置いたコスト管理も徹底され、その開発手法は以後のトヨタ車に踏襲されていった。生産については豊田市に「パブリカ専用」の元町第二工場を建設し、低コストでの量産体制が整えられた。

初代(P1#/2#型 1961 - 1969年)

トヨタ・パブリカ(初代)

P1#/2#型

パブリカ700デラックス

(UP10D型)

パブリカ800スーパー

(UP20S型)

パブリカ800スーパー

(車内)

概要

販売期間1961年6月 - 1969年4月

ボディ

乗車定員4人

ボディタイプ2ドアセダン

2ドアオープンクーペ

(コンバーチブル/

デタッチャブルトップ)

2ドアバン

2ドアピックアップ

駆動方式FR

パワートレイン

エンジン0.7/0.8L 空冷水平対向2気筒OHV

変速機2速AT

4速MT

前前:ウィッシュボーン/

トーションバー

後:横置きリーフスプリング

後前:ウィッシュボーン/

トーションバー

後:横置きリーフスプリング

車両寸法

ホイールベース2,130mm

全長3,580mm(UP10型)

3,620mm(UP20型)

全幅1,415mm

全高1,380mm

車両重量600 - 640kg

その他

生産台数20万台以上(メーカーに記録なし)[1]

テンプレートを表示

メカニズム

完成したUP10型パブリカは軽量なフルモノコック構造のボディを採用した。全長3,500 mmあまりの簡素なボディは大きなプレス部材を用いて生産性を高める配慮がなされていたが、デザイン上やや華奢な印象があった。2ドアノッチバックの4窓セダン型ボディを標準とし、2,130 mmのホイールベースの中で、大人4人が乗車できる最低限のスペースを確保していた。それでも当時の軽乗用車よりはゆとりがあり、さらに独立したトランクスペースを設けていた点が長所となった。

軽量なエンジンをフロントアクスルにオーバーハングさせつつ、プロペラシャフト位置も極力低くし、FRレイアウトでのスペース効率の不利を克服する努力がなされていた。プロペラシャフトを持ちながらも全体の軽量化は特筆すべき水準に達し、セダンの空車での重量は、前輪駆動で企画されていた当初の計画を満たす580 kgに抑えられていた。プロペラシャフトの出力軸はクラッチ側に比べて低い位置から引き出されるようになっており、このためトップギア比は当時一般的な直結の1.0でなく、1.125とやや低速側に振られている(ディファレンシャルギアとタイヤ径によってバランスを取っている)。

サスペンションは前輪ダブルウィッシュボーン式サスペンション、後輪縦置き半楕円リーフ・リジッドで、当時のごく一般的なレイアウトである。前輪サスペンションのスプリングには縦置きトーションバースプリングを用いていたが、これは軽量化や省スペース目的もさることながら、上下アームの間にドライブシャフトを通していたFF一次試作車の名残である。後年、トヨタではキャブオーバー型商用車の前輪独立懸架に縦置きトーションバー支持ウィッシュボーンを多用するようになったが、パブリカはその嚆矢である。前輪駆動を想定していたゆえの広いフロントトレッドも踏襲され、安定性を高めた。ステアリングギアボックスは当時一般的だったウォーム&セクターで、車の軽量さも手伝い、中庸無難な操縦特性となっている。

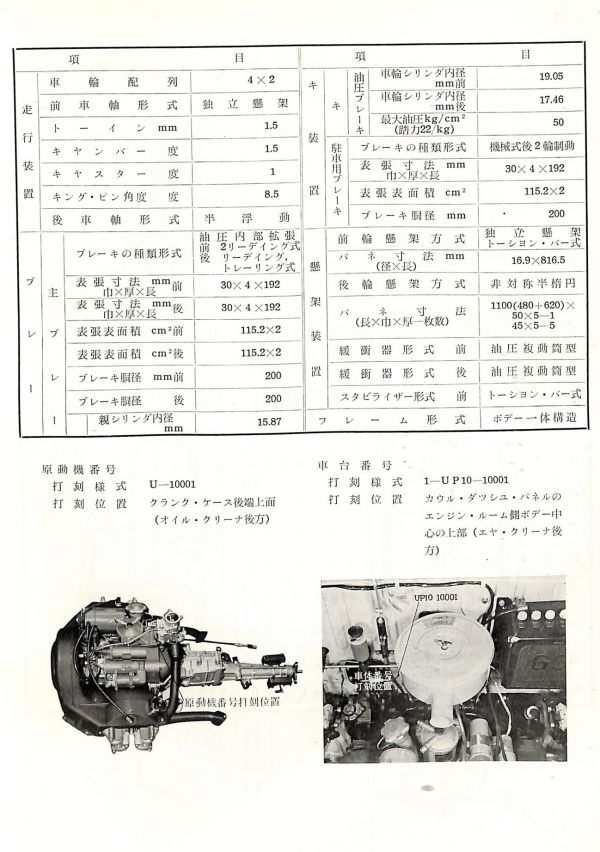

エンジン

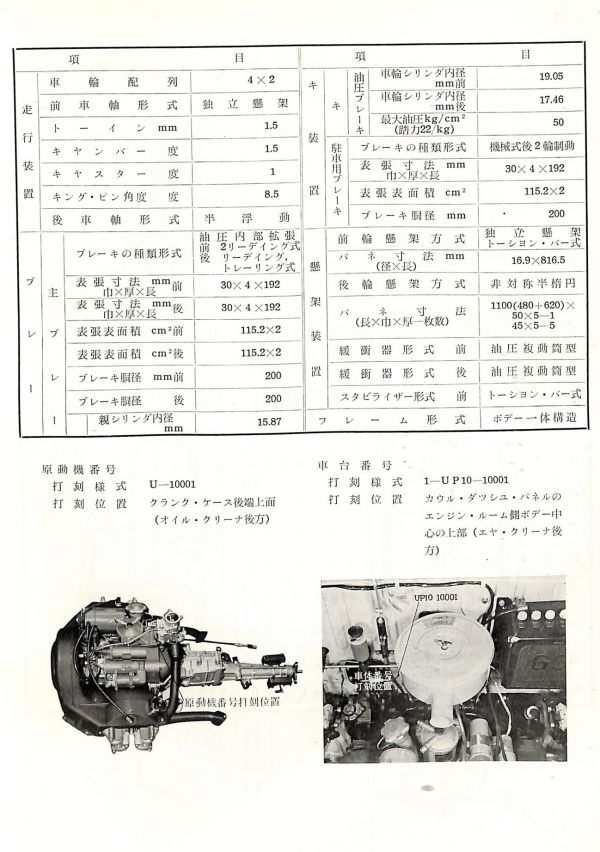

UP10型初代パブリカに搭載されていたU型エンジン

新開発のエンジンは697 cc、強制空冷水平対向2気筒OHVのU型である。当初のボア×ストロークは78 mm×73 mmのオーバースクエアで、水平対向2気筒で先例の多い半球型燃焼室を持つクロスフロー弁配置となった。スペックは最高出力28 PS/4,300 rpm、最大トルク5.4 kgm /2,800 rpmを発生し、1速以外がシンクロメッシュ化されたコラムシフトの4速MTを介して、セダンの最高速度は110 km/hに達した。

後年に至るまでトヨタ車史上唯一となったこの空冷エンジンは、水平対向2気筒であることと、遠心式のシロッコファン(プロペラファンよりやや効率が劣るがコンパクトで騒音が少ない)とシュラウドを組み合わせた強制冷却という点は、範をとったシトロエン・2CVと共通する。しかし2CVのエンジンはコネクティングロッド大端部を一体式とし、組立式クランクシャフトを窒素冷却して圧入する構造や、簡素化を狙ったシリンダーヘッドガスケットの省略、左右同時点火など、セオリーから外れた特徴が多く、当時の日本の内燃機関の通例や生産技術からも乖離した特殊な設計であったため、より常識的なBMWやツェンダップなどのドイツ製オートバイ用水平対向2気筒エンジンをも参考とし、振動対策にも配慮された。経験の少ない空冷エンジンの設計であった上、それまで4気筒以上が標準であったトヨタエンジンで初の2気筒ともなるとトルク変動が大きいことも問題になり、開発陣は熱変形などの冷却対策や、クラッチ回りの耐久性確保に苦慮したという。

吸排気バルブの隙間調整機構として、日本の乗用車としては初の油圧式ラッシュアジャスターを採用[- 5]し、メンテナンスフリーを実現した。軽量かつ簡潔、しかもコンパクトにまとめ上げられたこのエンジンの採用で、FR車ながらエンジンルームの前後長を詰めることができ、FF車と大差ない居住空間が得られたが、同時に空冷エンジンゆえの騒音や暖房能力などにハンデキャップを抱えることになった。

U型エンジンは生産数を少しでも伸ばすため、出力を定速運転に適した10 PS/2,200 rpmとした上、1965年(昭和40年)6月からはライトバス(コースターの前身)用のクーラー用サブエンジンとしても利用され、生産設備の償却と、当時観光バスでさえ普及の途上であったバス冷房の大衆化に貢献した(翌1966年2月に800 ccの2U-B型に変更)。

販売

1961年6月の発売当時のセダンの価格は38.9万円で、軽乗用車並みかそれ以下という廉価さであった。キャッチコピーは「パブリカにはじまって、パブリカにつきる」[- 6]。また、森永乳業とタイアップし、同社の販売する濃縮乳酸菌飲料「コーラス」のビンの栓(王冠)を集めると、抽選でパブリカが当たるというキャンペーンも行われていた。

トヨタ自動車販売はパブリカ専売の新たな販売チャネルとして、既存のトヨタ店、トヨペット店に続く第3の販売店網の構築に着手し[- 7]、この新チャネルはパブリカ店(後のカローラ店)と名づけられた。

パブリカ店は既存の販売店網に対し、小規模の拠点を多数展開すること、地元資本の新たな参加を求めること、同一地域、同一都道府県内で複数の店舗および販売会社を競合させることなどを基本コンセプトとしていた。「パブリカ」をキーワードとした徹底的なコーポレート・アイデンティティ(CI)戦略、多彩なローン販売体制の整備、ユーザー想定顧客への運転免許取得あっせん推進など、販売推進のためにあらゆる手段が繰り出された。さらには「大根1本で1日走れます」というユニークなキャッチフレーズを掲げ、主婦層をもユーザーターゲットに入れていた。

なお、パブリカ店の全国展開の過程で、未開業の地域ではパブリカを暫定的にトヨタ店もしくはトヨペット店で取り扱っていたこともあったほか、大型ディーゼル車の販売不振で経営危機に陥っていたディーゼル店の救済策として、同チャネルでも販売された[- 8]。

発売当時のパブリカは、純粋な走行性能や実用性こそ当時の日本において特記に値する高水準であったが、その装備類は極めて質素なものであった。機能性とコストダウンを重んじて徹底した簡素化を図った結果、外装にはメッキ部品がほとんどなく、ラジオやヒーターなどの快適装備はもちろん、燃料計[- 9]やサイドミラーすら装備されていなかった(サイドミラーの省略は当時は合法)。

そのあまりの質素さゆえに、発売当初から大衆層には支持されず販売台数は低迷した。当時は自家用車を購入することは大衆の「夢」のひとつであり、ゆえに自動車には単なる実用性以上に、装飾などによる高級感の演出が求められていた。パブリカの登場に対抗して軽自動車各車が高級化を推し進めた結果、購買層は軽自動車へと流れた。

デラックス化・派生モデルの出現

1962年、バン(UP16V型)およびトヨグライド式のセミオートマチック仕様車を追加した。バンは当時大きかった商用車需要に応える形で販売強化を狙ったものであり、トヨグライドモデルの投入はイージードライブ性の向上による競合モデルとの差別化が目的であったが、半自動変速機を廉価な大衆車に導入したことは、当時としては意欲的な試みであった。

同年、全日本自動車ショウに「パブリカスポーツ」を参考出品する。これは後に量産化され、1965年にスポーツ800として発売された。

1963年、リクライニングシートやラジオ、ヒーターなどを装備し、クロームメッキ、モール、オーバーライダー付大型バンパーなどの装飾を施した「デラックス」仕様(UP10D型)を追加。東京地区販売店のパブリカ朝日(現・トヨタモビリティ東京)が1962年、パブリカ販促の独自企画として燃焼式ヒーターやラジオを装備し、メッキパーツをあしらった特別仕様車を売り出して好評であったことを受け、これを全国展開したものである。デラックスの登場で、パブリカの売れ行きはようやく上向きとなった。

新たな顧客となる一般大衆のニーズを把握するまでのこのような経験は、当時パブリカより一段上のクラスの大衆車開発を構想していた長谷川龍雄らトヨタ自動車工業の開発陣、そして乗用車拡販の前線に立つトヨタ自動車販売と系列ディーラーにとっての痛烈な教訓となり、1966年11月に発売された初代カローラの開発および販売に際しては、デラックスさを強調する差別化戦略として活かされる結果となった。

デラックスの発売によって基本モデルは「スタンダード」と呼ばれることになり、同時に一部改良を実施して前後バンパーが若干大型化されたが、「デラックス」と異なりオーバーライダーは非装着となった。

また同じく1963年には、セントラル自動車(現・トヨタ自動車東日本)にボディ製造を委託した「コンバーチブル」および「デタッチャブルトップ」を追加発売し、月販3,000 - 4,000台と、当初の予定台数に乗った。

1964年2月、トラックモデル(UP16型)を発売。同年9月にはマイナーチェンジを行い、エンジン出力を32psにアップするとともに、アウタードアハンドル周りの安全性の改善対策が実施された(後述)。これに伴いバンにもデラックス仕様(UP16V-D型)が追加された。同時に「本格的ホーム・カー」と謳い、俳優の大坂志郎を起用したテレビCMも放映されている。

ビッグマイナーチェンジ(UP2#型)

1966年、大規模なマイナーチェンジを実施してUP2#型に移行する。排気量を800ccに拡大し、最高出力を36psに向上させた2U-C型エンジンに変更され(同時にバン、トラックも2U-B型エンジンに変更)、トルクチューブ・ドライブ化(操縦性と静粛性への配慮)やフロントノーズ形状およびリアデッキ形状の大幅変更など、同一車台ながらフルモデルチェンジに近い大がかりな仕様変更が行われた。コンバーチブルモデルには、スポーツ800と同一のツインキャブレター仕様の2U型エンジン(45ps)が搭載された。

同年10月から、パブリカ店の名称は「トヨタパブリカ店」へと改められた。この間、数回にわたって販売価格が値下げされ、1967年にはスタンダードの価格は35.9万円となった。トヨタは当時の固定レートで1ドル=360円であったことにちなみ、パブリカを「1000ドルカー」と表現し、広告のキャッチコピーとした。

1967年には派生車種として、キャブオーバー型の商用車であるミニエースが発売された。

同年に日野自動車と業務提携したトヨタは、翌1968年からパブリカバンの生産を日野自動車に委託し、バンは日野自動車羽村工場内の小型車ラインで製造されることになった。

同年10月、後期型コンバーチブルやデタッチャブルトップ、スポーツ800とほぼ同一の高性能型エンジンを搭載したスポーティーセダンのパブリカ・スーパー(UP20S型)が追加された。スーパーは後期型コンバーチブルやスポーツ800同様、タコメーターやトリップメーター、油圧計、4速フロアシフトMT、バケットシートが標準で装備されていた。ただし、ブレーキはパブリカの標準車と同様に、4輪ドラムブレーキ(フロント:ツーリーディング、リア:リーディングトレーリング)だった。

1968年2月、最後のマイナーチェンジを実施。スーパーを除くセダンに搭載される2U-C型エンジンが36馬力から40馬力に強化され、最高速度が120km/hに向上。新グレードとしてデラックスとスタンダードの中間に位置する「スペシャル」を追加し、同時にスーパー、コンバーチブル、デタッチャブルトップも、デラックス、スペシャル、スタンダード用と同一のブラック基調のT字フロントグリルに統一された。このマイナーチェンジにあわせ、CMキャラクターには当時トヨタと専属契約していたレーシングドライバーの福沢幸雄を起用した。

。

アウタードアハンドルの改良

当時の自動車には、レバー形のアウタードアハンドルが前方を向いて取り付けてあるものが多かった。これはボタンを押し込む方式に比べて(てこ比の違いで)操作が楽で、メーカーにとってはドアハンドルやドア内部のリンク機構を簡略化できる利点がある。

。

※古いものでございまして誠に恐れ入りますが画像にてご判断いただきますようにお願いいたします。

※現状お渡しでご了承いただける方のみご入札にご参加くださいますようお願いいたします!

※ご一読頂きまして感謝い申し上げます。Thank you so much! 亭主口上

※サイズ制限あり梱包の出品です。匿名配送と通常配送は同梱できません.

| ★★★ 追跡可能 正規品 純正品 ★★★ |

| ||||

|

| ||||

|

| ||||

|

* * * 商品紹介は、かわいいテンプレートが豊富な いめーじあっぷで作成しました(無料)。 * * *

Similar Category Items